今回は、成功要因を分解して KPI まで落とし込み、ストーリー化する方法についてです。

この記事でわかること

- KPI に落とし込むプロセス

- note の例 (グロースモデルと KPI)

- 目的から KPI 設定までの意味合い

記事の前半では、目的とゴール設定、成功要因の洗い出し、KPI 設計について事例を交えながら見ていきます。

そこから後半は、目的から KPI 設定までの本質、何を意味するかを掘り下げています。

ぜひ記事を最後まで読んでいただき、お仕事での参考にしてみてください。

KPI に落とし込むプロセス

皆さんは普段のお仕事で、何か KPI を使っているでしょうか?

KPI を作るにはプロセスがあります。ポイントは、いきなり KPI に入らないことです。

まず始めに目的を設定します。次にゴールの言語化です。ゴールとは目的を達成した時の状態です。ゴールを評価するための KGI (Key Goal Indicator) を設定します。

次にゴールに到達するための成功要因を洗い出します。これが KSF (Key Success Factor) になります。 KSF を実現するシナリオを描きます。各要素の関係性や時間展開の構造化と可視化です。

この後に KPI です。KSF が実現したかどうかを判断するための指標が KPI です。

ここまでの KPI を作るプロセスをまとめると次のようになります。

KPI に落とし込むプロセス

- 目的

- ゴール (KGI)

- KSF

- 成功シナリオ

- KPI

では具体例に当てはめて見てみましょう。

note の例

皆さんは note を使っていらっしゃるでしょうか?

KPI に落とし込むプロセスを note に当てはめてみます。なおここから書いている note のことは個人的な見解です。

note の目的は、クリエイターが創作活動を続ける機会を提供することです。ゴールは様々なコンテンツが日々生まれている状態です。KGI は日次の新規コンテンツ数になります。

では KSF はどうなるでしょうか?

note の KSF

- アクティブなクリエイターを増やす

- ユーザーにとってコンテンツが有益で楽しく意味がある

- コンテンツ数を見に来るユーザーも増やす

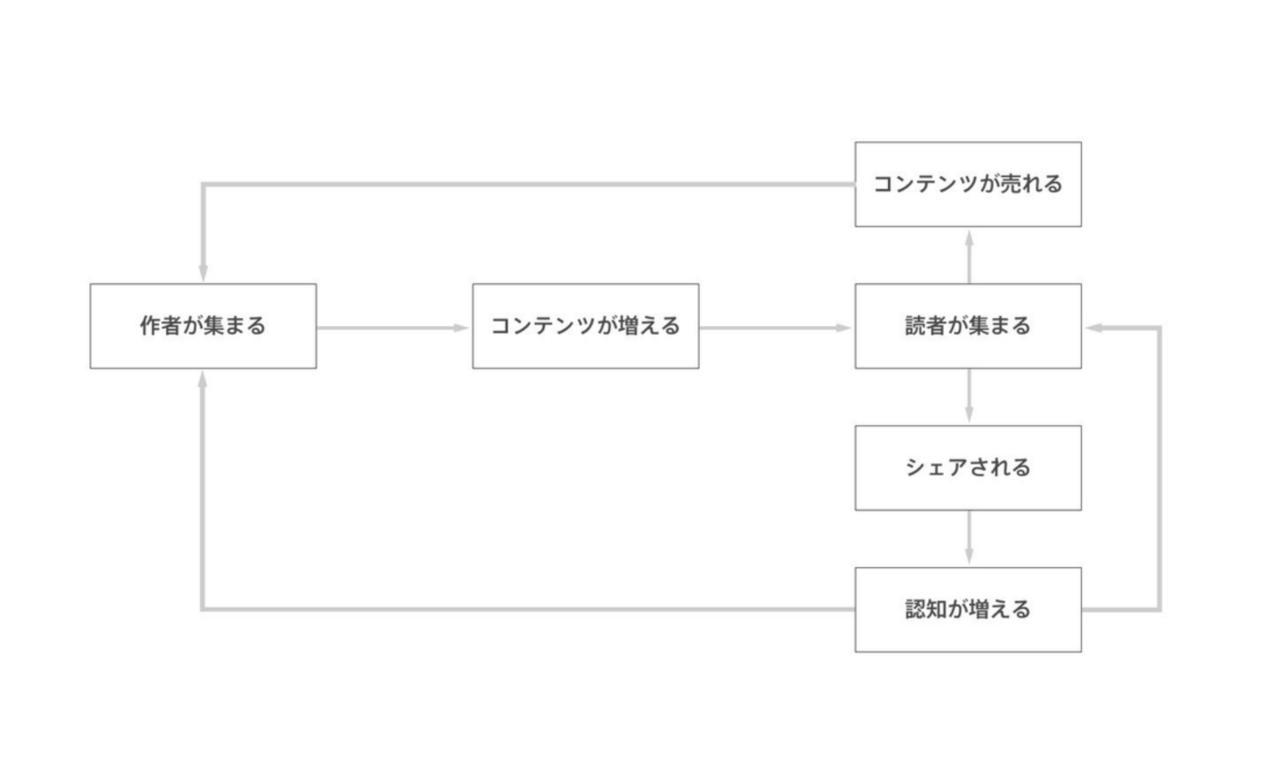

note のグロースモデル

KSF をシナリオにしたものがグロースモデルです。

以下の図が note のグロースモデルです。

引用: note 急成長の舞台裏と .com .jp ドメイン取得の経緯を聞いてきたよ (第1回) |決算が読めるようになるノート

note が目指しているのは、クリエイターがクリエイティブ活動をできる場所の提供です。

その指針となるのがグロースモデルです。note のクロースモデルのポイントを三つに絞るなら、作り手 (クリエイター) 、コンテンツ、読者です。

note の KPI

ここから、KPI に落とし込みます。

グロースモデルから KPI へ (note の例)

- クリエイター数 (例: 月に1回以上で発信しているアクティブのクリエイター数)

- 訪問者数 (例: 月間でのログイン者数と非ログイン者数)

以上の note の KPI 設計はあくまで私の見解ですが、クロースモデルから整合性があり、良い KPI の条件である 「シンプル」 「構造化」 「測定」 を満たしています。

これらを追うべき指標に設定し、そのためにどんなアクションを実施するか、各施策がグロースモデルのどこに寄与したかを見ていきます。グロースモデルと KPI が連動します。

目的から KPI 設定までの意味合い

ここまで見てきたことは、要するにどういうことなのでしょうか?

成功要因の解像度を高めるために因数分解をしました。各要素の相互作用や時間展開を可視化しストーリーとして描きました。可視化の例は先ほど見たグローブモデルです。

解像度を高くしておけば、現状を詳細に把握することができます。打ち手が具体化し検証や評価もしやすくなります。改善ポイントが明確になります。

以上の積み重ねが成功確率を高めるのです。

まとめ

今回は目的から KPI に落とし込むプロセスを掘り下げ、解像度高く成功要因を見出す方法をご紹介しました。

いかがだったでしょうか?

最後に今回の記事のまとめです。

KPI に落とし込むプロセス

- 目的の設定

- ゴール (KGI) を描く

- KSF を見出す

- 成功シナリオをつくる

- KPI に落とし込む

目的から KPI 設定までの意味合い

- 成功要因の解像度を高められる

- 解像度を高くしておけば、現状を詳細に把握できる

- 打ち手が具体化し検証や評価もしやすく、改善ポイントが明確になる