今回は仕事での姿勢です。

自分の意見や主張を持つために、どうすればいいかを書いています。

この記事でわかること

- 報告書へのクライアントからの指摘

- 「この先どうなるの?」 への答え

- 「空 - 雨 - 傘」 で空ばかり見ていた

- 未来への仮説を出すために

今回は仕事でのファクトの扱い方です。

得られた事実から自分の意見をどうつくるか、正解でなく仮説でもいいので未来に対してどうやって見通しを持つかを掘り下げています。

ぜひ記事を最後まで読んでいただき、お仕事での参考にしてみてください。

報告書への指摘

この話は、私が新卒で入社した会社での話です。その会社はマーケティングリサーチを主要事業としていました。

あるクライアントへのリサーチ報告の場で、報告をし終わった後にクライアントからこんな指摘をもらいました。「この先どうなるのか」 への見解を示すところまで深掘りをしてほしい、と。

今思えば、自分が注力していた顧客への報告書ではファクトへの正しさでした。市場を代表しているか、過去から現在のトレンドです。

マーケットやクライアント企業のブランドの現状を、どれだけ正しく捉えられるかに重きを置いていました。クライアント担当者はここには評価をしてくれたものの、本当に知りたいのはこの先の展望と、そこから自分たちはどうすればいいかの示唆でした。

「この先どうなるの?」 への答え

もちろん未来のことなので誰にも正解は分かりません。

クライアント担当者からのフィードバックでもらえたのは、「データやマーケティングリサーチのノウハウ、知見は持っているのだから、仮説としてでも良いので提示してほしい」 でした。過去から現在の報告だけではなく、それを受けての 「So what?」 です。

ではこの話を一般化してみます。

空 - 雨 - 傘

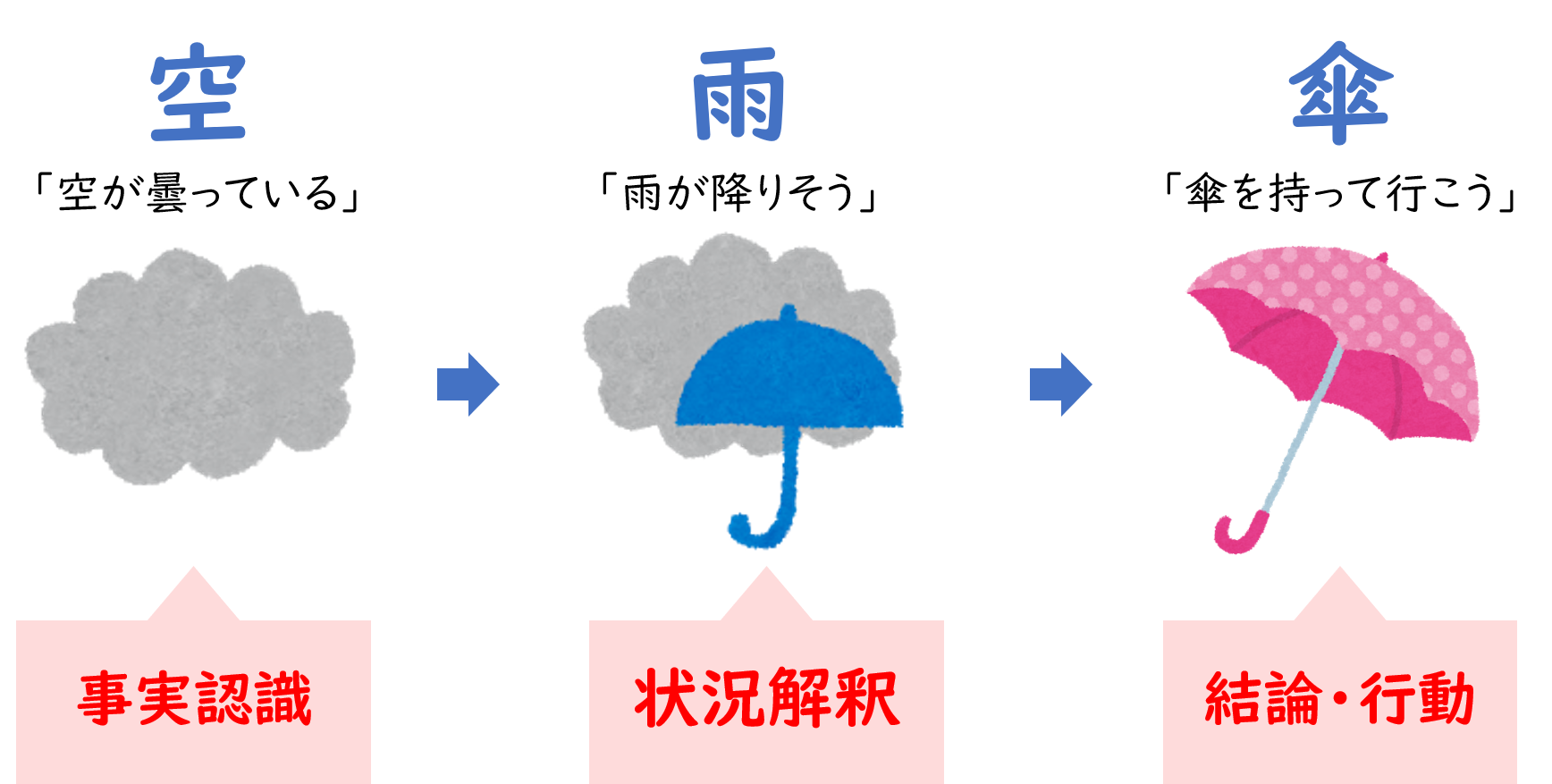

皆さんは 「空 - 雨 - 傘」 のフレームをご存知でしょうか?

引用: キャリ ch

空 - 雨 - 傘

- 空模様を知る (現状把握)

- この後に雨が降るだろう (未来への仮説)

- 傘を持って出かける (具体的なアクション)

空ばかり見ていた

先ほどのクライアントからの報告会の指摘を当てはめると、自分がやっていたのは 「空」 ばかりを見ていました。空模様の観察をどれだけ正確に読み取れるかに注力していわけです。

クライアントが求めていたのは、「雨が降るだろう」 というこの先に市場や消費者動向はどうなるか、さらに 「傘を持って出かけよう」 というマーケティング戦略や施策への示唆や提案です。

ここが検証された示唆になってなくてもよく、仮説でもいいから将来への論点に対する見立てや意見を欲しいというリクエストでした。

未来への仮説を出すために

では空だけではなく雨と傘に踏み出すためには、どうすればいいでしょうか?

一つは、方向性の判断と意思決定を分けてみることです。

ファクトからの観察を踏まえ、まずは大きな方向性を示します。ここでは複数パターンあってもいいでしょう。

その次に 「この先はこうなるだろう」 という意思決定をします。もちろん一足飛びに決断までいってもいいですが、間に方向性の判断を入れ、そのプロセスも含めて見解を提示します。

当事者意識と割り切り

もう一つ、未来への仮説を出すために大切にしておきたいのが当事者意識と割り切りです。

当事者意識とは、前半で紹介したクライアント報告会の話に当てはめると、クライアントの事業への自分ごと化です。自分ならこう考えるという間違いを恐れない姿勢と決める覚悟です。

割り切りとは、未来への正解は誰にも分からないという良い意味での割り切りです。

また、クライアントの意向や意見を勝手に 「正解」 と捉えて、合わせにいこうとしないことも重要です。

どんな相手に対しても 「オレはこう思う」 の未来まで踏み込んでみます。

まとめ

今回は自分の意見や仮説をもつ方法をご紹介しました。

いかがだったでしょうか?

最後に今回の記事のまとめです。

空 - 雨 - 傘

- 空模様を知る (現状把握)

- この後に雨が降るだろう (未来への仮説)

- 傘を持って出かける (具体的なアクション)

報告書へのクライアントからの指摘

- 自分が注力していた顧客への報告書ではファクトへの正しさだった

- クライアントが求めていたのは、「雨が降るだろう」 というこの先に市場や消費者動向はどうなるか、さらに 「傘を持って出かけよう」 というマーケティング戦略や施策への提案

未来への仮説を出すために

- 方向性の判断と意思決定を分ける。二段階で進める

- 相手のことへの当事者意識、未来への正解は誰にも分からないという良い意味での割り切り

- どんな相手に対しても 「オレはこう思う」 まで踏み込んでみる