Free Image on Pixabay

世の中の変化をどう見極めるかについてです。

キャズム理論と未来予測の方法から、今はまだ存在しない 「未来の当たり前」 を見い出すために、どうすればよいかを考えます。

エントリー内容です。

- キャズム理論の両端に注目 (イノベーターとラガード)

- 世の中の端から生まれる 「未来の当たり前」

キャズム理論の両端に注目

マーケティングの考え方に、「キャズム理論」 があります。

キャズム理論とは

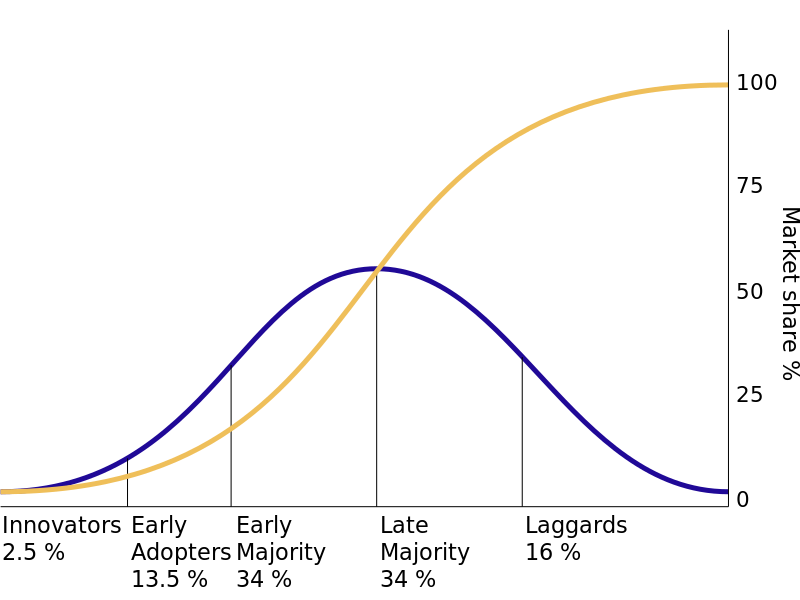

キャズム理論では、新商品を買うタイミングで、人は5つに分かれるとします。イノベーター、アーリーアダプター、アーリーマジョリティ、レイトマジョリティー、ラガードです。

引用: Diffusion of innovations - Wikipedia

例えば、電気自動車に当てはめると次のようになります。() 内の % は、キャズム理論で言われる全体に占めるボリュームです。

- イノベーター (革新者 2.5%) :自動車がガソリンではなく電気で走るという新しい技術そのものに魅力を感じる。真っ先に電気自動車を買う

- アーリーアダプター (先駆者 13.5%) :電気自動車という新しい技術を理解し、ガソリン車に比べてどんな利点があるかを評価する。近所で電気自動車が走っていなくても買う

- アーリーマジョリティ (現実的購買者 34%) :電気自動車の効用が証明され、身近なところに電気自動車向けの充電ステーションが設置されるようになれば買う

- レイトマジョリティー (追随者 34%) :多くの人が電気自動車に乗り換え、ガソリン車を運転することが不便になってきたら買う

- ラガード (無関心層 16%) :電気自動車が普及しても関心がなく、引き続き慣れ親しんだガソリン車に乗る

このように、イノベーター、アーリーアダプター、アーリーマジョリティ、レイトマジョリティー、ラガードの順に時間軸に沿って推移します。

マーケティングでは通常、最も後ろにいるラガードに注目することは稀です。

イノベーターとラガードの共通点

すぐに未来予測ができるようになる62の法則 という本に、イノベーターとラガードについて、興味深いことが書かれています。

キャズム理論の両端にいるイノベーターとラガードの共通点です。

以下は、本書からの引用です。

面白いことに、この五種類に分けられた人間のグループ間の関係をみると、イノベーターとラガードは意外に近いのである。両者とも信念の人であり、行動と確信が一致し、世間の目を意識せず個性的、などの共通点がある。

ラガードが突然、変わるときは一段上ではなく一番上のイノベーターになる。なるほど、と思う人も多いことだろう。

一番先頭と一番後ろは共通性がある。どちらも群れの外にいる。この人たちは、自分が好きなことをする。自分がやりたいことがある。だからラガードが、期せずして復活するとイノベーターになる。いやいや、「復活」 などとはラガードに叱られてしまうことだろう。「自分は好きなことをやっているだけだ、他人の評価など求めていない」 と。

だから、何かの拍子でラガードが急進的なイノベーターになったり、イノベーターに肩入れしたりすることが起こる。

(引用:すぐに未来予測ができるようになる62の法則)

キャズム理論では一般的には、世の中の変化はイノベーターから起こるとします。

イノベーターから順に、アーリーアダプター、マジョリティと変化が普及し、最後はラガードです。ラガードは世の中の大半に浸透していることでも、変わらない場合もあります。

上記のイノベーターとラガードの共通点で興味深いのは、ラガードが最後まで変わらないことが、次の変化には新しく見えることです。ラガードが、急進的な少数しか存在しないイノベーターのようになっている状態です。

世の中の変化はイノベーターという片方の端ではなく、場合によってはラガードからの両方の端で起こり始めるのです。

世の中の端から生まれる 「未来の当たり前」

シグナル:未来学者が教える予測の技術 という本に書かれている未来予測のポイントは、「社会の端」 です。

「社会の端」 に注目する未来予測

この本で紹介されている未来予測の方法は、以下の6つのステップです。

- 社会の端っこにあるシグナルを見つける。幅広く情報を集める

- 集めた情報からパターンを探す (点と点を結びつける)

- 見つけたパターンは本物のトレンドか、一過性のものなのかを検証する

- トレンドが今はどの段階かを見極める。トレンドが未来の主流になるタイミングはいつかを予測する

- トレンドから未来に起こり得るシナリオ、そのシナリオ下での戦略を描く

- 戦略の有効性を確認する

この未来予測の方法で興味深く思ったのは、最初に 「社会の端っこ」 に注目するアプローチです。端っこということは、まだ人々には知られていない、当たり前になっていないことです。

世の中の隅にある変化の兆候から、本物の変化を見抜くことができるかです。今はまだ多くの人が気づいていないが、一部の端にいる人が気づいていることです。今は社会一般には存在しているとは言えませんが、未来には当たり前になることです。

なお、シグナル:未来学者が教える予測の技術 という本については、別のエントリーでご紹介しています。

よろしければ、ぜひご覧ください。

端から見極めるための問い

兆候から 「未来の当たり前」 を見極めるためには、次のような問いが有効です。

- 本質は何か

- 異なるものの共通点は何か

- 手段の目的化が起こっていることは何か (本来の目的は何か)

- 常識は何か

- 皆が当たり前に思っているが、実は不便なことは何か

最後に

今回は、世の中の変化の兆しにどう向き合うかを考えました。

兆しは、あくまで表面的な事象です。事象や兆候から、いかに本質を見極めるかです。

事象や兆候は、まだ一般的には知られていないこと、誰もやっていないこと、あるいは、知られているが見向きもされていない、怪しげに思われているようなことです。世の中のほんの一部の人にしか関心を持たれていないことです。

この段階で、自分の目で発見し、兆しとして着目できるかです。