今回は、OMO から着想を広げた戦略とビジネスキャリアです。

この記事でわかること

- OMO とは何か

- 中国の事例

- 決済プラットフォーマーの影響力

- 生き残る2つの戦略

- 個人への示唆

この記事では、最初に OMO について取り上げます。

中国での事例を紹介しながら OMO が社会にどんな影響を与えているかを見ていきます。具体的には、産業ヒエラルキーの構造的な変化です。

そして記事の後半では、プラットフォームの中でサービス提供者がどうやって生き残るかを掘り下げています。最後に、個人への示唆で何が言えるかを書いています。

ぜひ記事を最後まで読んでいただき、お仕事やキャリアへの参考にしてみてください。

OMO とは

皆さんは OMO という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

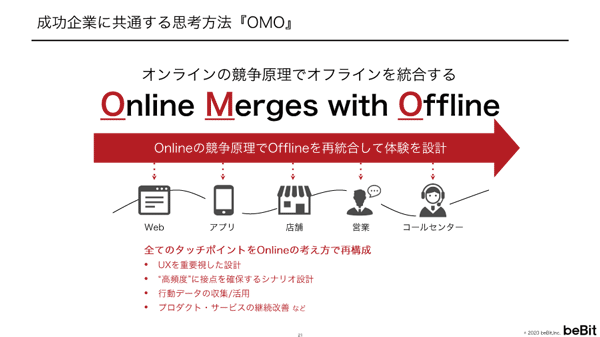

OMO とは、Online Merges with Offline の略です。意味は、オンラインがオフラインを融合していく、あらゆることがオンラインになっていく、です。

引用: Web 担当者 Forum

では、OMO が進んでいる中国での事例を見ていきましょう。

中国での OMO の例

OMO のことが興味深く書かれていたのが、以下の記事でした。

アフターデジタルが進む中国から学ぶ、勝ち企業の 「OMO 思考」 4つのポイント|Web 担当者 Forum

食品スーバーでの顧客体験

フーマーという食品スーパーの事例が面白かったです。以下は、フーマーでの買いもの体験の例です。

魚売り場では、以下のような体験を提供している。

- フードコートを通り抜けて鮮魚売り場にいくと、いけすに魚介類が泳いでいる

- 生きているから新鮮

- 買うときは、店員が網で魚をすくってくれるので、アプリで支払い

- 宅配指定するか、フードコートで調理してもらうことができる

フーマーでは、魚の他に野菜も売っており、以下のような体験ができる。

- すべての野菜に QR コードがついている

- アプリをかざすとトレーサビリティ情報がわかるだけでなく、その野菜を使ったレシピが見られる

- そのレシピに必要な他の材料もセットで表示され、ワンクリックで購入できる

- もし家にある材料なら 「− (マイナス) 」 する

- 注文すれば一式が30分後に届くので、その頃までに帰宅

(引用: アフターデジタルが進む中国から学ぶ、勝ち企業の 「OMO 思考」 4つのポイント|Web 担当者 Forum)

不動産市場への影響

さらに興味深いと思ったのは、フーマーが不動産市場にまで影響を与えていることです。

以下は、記事からの該当箇所の引用です。

フーマーを運営しているアリババは Alipay のデータを持っている。つまり、出店計画の際、3km 圏内に住んでいる人が、どの店で、どの商品を、どのくらいの頻度で買っているか、ほぼ把握しているということだ。

近くの魚屋や八百屋での買い物がフーマーに置き換わると売上がどのくらいになるか予測したうえで出店しているのだから、失敗するはずがない。

(引用: アフターデジタルが進む中国から学ぶ、勝ち企業の 「OMO 思考」 4つのポイント|Web 担当者 Forum)

OMO の事例、いかがでしょうか?

ここからは、記事でもう1つ興味深かった、「変化する産業構造のヒエラルキー」 について見ていきます。

変化する産業構造

同じ記事で興味深かったのが、変化する産業構造です。

具体的には、決済を軸に経済圏を展開するプラットフォームがより影響力を持ち、その下にサービス提供者、メーカーという構造になっています。

引用: Web 担当者 Forum

プラットフォームがユーザー接点を持ち、そこでデータ収集をします。

サービス提供者はプラットフォーム内に多数存在し、ユーザーに価値を提供します。

産業構造の変化で思ったこと

この産業構造ヒエラルキーの変化で思ったのは、以下でした。

産業構造の変化で思ったこと

- 大企業 (メーカー) の優位性がなくなる (少ない資本やリソースでもサービス提供者に参入できる)

- サービス提供者の競争激化

- データが提供価値の源泉

- 収集データの価値化というデータと UX 改善のループ (顧客と自分たちの Win-Win の成立)

ではここからは、サービス提供者の視点で見ていきます。

プラットフォームの中で、どうすればサービス提供者は生き残っていけるのでしょうか?

サービス提供者が生き残る戦略

サービサーが生き残るためには、2つの戦略があります。

サービス提供者が生き残る戦略

- プラットフォームに棲み込む [寄生戦略]

- 他のサービス提供者と協働する [協調戦略]

2つ目の協調戦略について補足です。

プラットフォーム内ではサービス提供者は、お互いに競争する状況にあります。先ほどの思ったことで書いた 「サービス提供者の競争激化」 がそれです。

一方で、競争もするが同時に協調していくのです。

協調することによって、自分たち、顧客、協働相手、プラットフォーム全体という4つで Win を目指します。

では、サービス提供者は2つの戦略 (寄生戦略と協調戦略) から、どんなアクションを取っていけば良いのでしょうか?

存在意義を見い出す

以下の要素から、プラットホーム内での自分たちの存在意義を明確にしていきます。この要素はビジネスモデルをつくっていくことと同じです。

ビジネスモデルの要素

- どこで事業展開するか

- 誰に対して (顧客は誰か)

- どんな価値を

- どうやって提供するか

- データと収益をどう得るか

これらの問いに1つ1つ自分たちの答えを出し、具体性と一貫性を磨いていきます。

このビジネスモデルの要素は、個人のレベルにも当てはまります。

個人のキャリアへの示唆

自分が関わっている事業やビジネス、業務に、そしてビジネスキャリアに対して、次のような問いを立てて掘り下げていきます。

個人への示唆 (問い)

- 自分はどのプラットフォームにいるか (どこで活動しているか)

- 誰にどんな価値を提供しているか

- それはなぜできるのか (リソースとプロセス)

- データをどう得るか (例: フィードバック)

- どう収益化につなげるか

まとめ

今回は OMO から着想を広げました。

中国での事例とプラットフォームの影響力、サービス提供者がどう生き残っていくかの戦略、そして個人のレベルで応用できることを見てきました。

いかがだったでしょうか?

最後に今回の記事のまとめです。

OMO Online Merges with Offline)

意味は、オンラインがオフラインを融合していく、あらゆることがオンラインになっていく。

中国で変化する産業構造

決済を軸に経済圏を展開するプラットフォームがより影響力を持ち、その下にサービス提供者、メーカーという構造になっている。

産業構造の変化で思ったこと

- 大企業 (メーカー) の優位性がなくなる (少ない資本やリソースでもサービス提供者に参入できる)

- サービス提供者の競争激化

- データが提供価値の源泉

- 収集データの価値化というデータと UX 改善のループ (顧客と自分たちの Win-Win の成立)

サービス提供者が生き残る戦略

- プラットフォームに棲み込む [寄生戦略]

- 他のサービス提供者と協働する [協調戦略]

存在意義の明確化

サービス提供者はプラットホーム内での存在意義を明確にする (ビジネスモデルの要素) 。

- どこで事業展開するか

- 誰に対して (顧客は誰か)

- どんな価値を

- どうやって提供するか

- データと収益をどう得るか